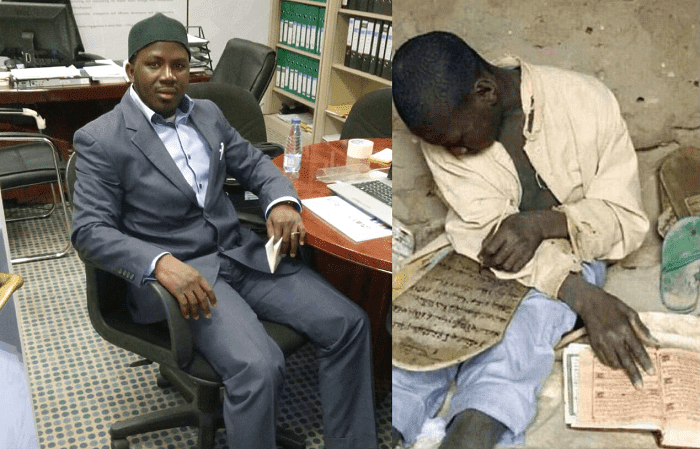

تجربتي مع الكتاتيب

الرواية بين أتلال غابيرو وشاطيء نهر النيجر

في منطقة غاو،

جمهورية مالي ، على بعد خمسة وأربعين كيلوميرا من مدينة غاو، تقع قرية محيطة

بثروتي العالم الأصفر والأبيض، حيث كانت تحدد موقعها من الدفة الغربية للنهر

النيجر التي تحاكي الزبرجد في البيض والتلألؤ، و وتصدها غربا التل المذهّب الذي كان

قد أروى أنظار أهالي القرية من النظر إلى الذهب، هنالك تنطبق الرحلتين المذكوريتين

في القرآن إذ أنهم في هذه المنطقة بين التنقلات الصيفية في الجزيرة، والشتوية إلى

ساق التل التي تشرف على النهر.

والمنازل عبارة

عن دور فيها بيت مبني من الطين، وبداخل الدار كوخ متوسط الحجم، تتباعد المسافات

بين الدور، أما قلوب أهاليها مترابطة، في جوّ هادئ ممتلئ بالسلامة والود والراحة،

والتفاؤل.

في هذا الموقع

أدركت نفسي في كنف عجوز، تجهد نفسها في إيجاد الراحة النفسية لنا، حيث كانت

التقاليد القبلية تعطي الجدّة الأحقيّة في تربية أولاد ابنها، أو بنتها، ونحن

وقعنا تحت الاختيار الأول، وكان موقع القرية تبعد عنها كل الخيرات الغذائية إلا ما

خصّص لها، لأنها في شبه جزيرة، وأعيادها في أيام الحصاد فقط فإذا مرت تلك الأيام

عاد الناس إلى المعانات حتى تعود السنة، حيث يتكبدون في الزراعة وإصلاح المزارع

وما إلى ذلك من الأشغال الشاقة التي أصبحت بمرور الزمن كالعادة التي يتمتعون

بتنفيذها.

أما عمران فإنه

ترعرع في جوّ يتمتع فيها بمكانة اجتماعية مرموقة، لمكانة والده الذي تقدّم في

توظيف الحكومة، إذ إنه مدير لمدرسة حكومية في الدفة الأخرى للنهر(قرية غارغونا)

وهذه المكانة أكسبته شرفا في المجتمع الذي يعيش فيه، وأغمض عليه عيون نوائب الزمن.

فلم يزل فيه يترعرع حتى يوم أنهت العجوز مهمتها التربوية، أن أصبحنا بين السابع

والعاشر، ولا أزال أتذكر يوم يرفعني والدي على رقبته إلى المعلم بين المغرب

والعشاء، ويلوح الطريق أمام أعيني وهما يتحدثان حتى وصلا إلى دار المعلم، الذي هو

أحد آباء أمهاتنا اسمه البشر مالك، والد بشرى أم أختي وأخي من أب: عائشة, وفيصل،

فوضعاني لديه وانصرفا, فإذا بي أجد نفسي في جو آخر، تغيرت الأوضاع المأكل والمشرب،

والمبيت وكل شيء، وهنا تبدأ مرحلة جديدة في حياتي، حيث أصبحت لا أرى تلك العجوزة

التي طالما كانت تنهنهني بقصصها الطيبة ورواياتها الشيقة حتى أنام، ثم هي تنام.

ولم أعد أُصبَّر على الطعام، إن أردتَ فكل وإلا فاترك، بل تمضي الأيام أن أصبح ابن

مدير مدرسة حكومية يأخذ الصّحن (يتأبط الصحن) للتجوال في المدينة وطلب الطعام كما

هي العادة في الكتاتيب, إلا أنني مع الجد لا أخرج إلا إذا سافرنا إلى خارج القرية.

وقضى فيها ما شاء الله من الوقت حيث يلتحق الجد المعلم برحمة الله، فيتنقل عمران

بين الشيوخ أصحاب الكتاتيب، لأن الوالد رجل لديه ثقافة فرنسية لكنه متحمس لدينه،

ولم يرض إلا أن يجد من أبنائه من يؤممه هو وأهله، لذلك لابد أن يكرس حياتي حتى

أنجز هذه المهمة، فمكثت بعد وفاة الجد، بضعة أيام، وجهني الوالد خلالها إلى أحد

المشايخ في القرية، أذهب وأتعلم عنده، حتى زارنا الشيخ علي عبد الرحمن شيخ مدينة (أيارو)،

بالنيجر،

ومن عادته أن يتنقل بين القرى في موسم الحصاد، ويعظ، ويقدمون له بعض

الهدايا، مما يحصده أهل المنطقة، وفي تلك السنة، توجه إلينا في (غرغونا)، فقضى

الموسم، وكان مضيفه (ثم لاميدا) حيث تعرف عليه هذا الأخير في (أيارو)، ولما حضر

سمع عنه والدي، ودعاه إليه ليكرمه واستضافه، ولما تهيأ الشيخ للعودة، أرسل والدي

إلى مضيفه يستأذنه في أخذي معه إلى حيث يتوجه لأتعلم بيده، فسافرنا معا، إلى مدينة

(أيارو) وذلك خلال1990-1992م، وقضيت عند الشيخ تقريبا سنتين أو يزيد، وكنا خلال

المدة التي قضيتها مع الشيخ نزور القرى المجاورة في المنقطة، ولم نرجع أيضا إلى

مالي أيضا، والشيخ عرفته صبورا، متسامحا،

ذا خلق نبيل،

ثم لم يرفع يده علي يوما في المدة التي قضيتها عنده، إلا أن السيدة

يرحمها الله هي التي تقسي في المعاملة ولا تتغاضى عن شيء، وكانت تكلفنا بمهمات

شاقة، وكنت أستورد الماء حتى انتفخ وسط رأسي ويسيل بالسديد، فأجعل عليها خرقا؛

تمكنني من حمل الدلو دون الشعور بالألم، ونقوم بعرض بضائعها التجارية يوم الأحد

الذي هو يوم إقامة السوق في أيارو، هذه الأمور وغيرها مما يراها الذين يأتون من

غرغونا، ويذكرونها للوالد أغاظ الوالد، وأمر بأن يعيدني الشيخ إليه، فأجاب الشيخ

طلب الوالد، فقفلت إلى البيت.

والشيخ علي عبد

الرحمن هو من قرية (فورغو) قرب مدينة غاو، جمهورية مالي، ويذكر، أنه كان عند

معلمه، فلما وصل إلى الربع الأول من القرآن(سورة يس)، قال تركت الشيخ وذهبت إلى نيامي، وفتحت دكانا صغيرا، أتجر فيه،

وكان الوسط الذي أنا فيه كلهم يسمونني (ألفغا) أي العالم، وبقينا علي هذه الحالة

حتى إن أحد الإخوة وجد رسالة مكتوبة

بالعربية فجاءني يقول(ألفا) أنظر لي في رسالتي هذه، قال: ففتحتها، ولم أقدر على شرح

ما فيها، من هذا الوقت شعرت بالنقص، فعتبت نفسي، وعزمت أن أعود إلى الدراسة، فكان

هذا سبب عودته إلى التعليم، فتعلم حتى أصبح شيخا، له مجلس في سوق مدينة أيارو،

يلقي فيه الدروس العلمية، ويفسر فيه القرآن، وقد تعرفت عليه أيام كنت آتي مع جدي

في أيارو، لأنه رحمه الله في كل سنة بعد الحصاد، يأتي يقضي وقتا في أيارو، ثم يعودون

مع بداية موسم الزراعة، تعرفت على الشيخ علي عبد الرحمن، بصبغه للحيته بالحناء(حمراء

اللون)، هذا قبل أن أعود معه في المرة الثانية.

فلما عدت إلى

مالي بجوار الوالد، قضيت أياما، ولم يزل الوالد على عزمه، ألا يتركني إلا وقد

أصبحت عالما، فوجهني إلى بعض المشايخ في القرية، وهو الشيخ (بشا) في حارة (بساو

غونغو) تقريبا الحارة الثانية للقرية، وكنت أذهب إليه وأعود إلى البيت، حتى عزم

الشيخ هو أيضا بالسفر إلى النيجر، وكنت سمعت من الشباب أنه قاس على الطلاب، فأدخل

هذا شيئا من الرعب في نفسي، وبيتُّ النية ألا أذهب معه، وفي ليلة المغادرة، وقد

جهز لي الوالد كل شيء أن أسافر معه، ألقيت نفسي مريضا في البيت، فجاء الوالد

يصيح يصيح، وفعل كل شيء لم أرفع رأسي، إلا

بعد المساء عندما عرفت أنهم الآن ابتعدوا عن القرية، عند ذلك قمت من على السرير،

فتجولت قليلا وألحظ الوالد، وهو غضبان جدا، كلما نظر إلي غمزني، وتمتم بكلمات!!!

وهذا ما منع سفري مع هذا الشيخ الذي خفت من مرافقته لقسوته، وقد قابلته يوم زرت

القرية، بعد تخرجي من الجامعة، ولم يكد يتعرف علي ولكنه يتذكر عني، فسألني عن ابن

سيدو، الذي كان في التعليم العربي، فقلت له أنا هو، ففرح كثيرا وتعجب أنه لم يتعرف

علي...

وما يقدره الله،

أنه أيام تحايلي على الوالد لألاّ أسافر مع ذلك الشيخ كان عندنا معلم القرآن، نزل

عندنا مع طلابه، ليقضي موسم الحصاد، فأصبح والدي هو مضيفه، هذا يشهد للوالد من شدة

حبه واحترامه للعلماء، مع أنه لا يعرف هذا المعلم ولكنه أنزله ووسع له في داره

فأصبح مضيفا له، وهذا المعلم هو سليمان، من بوريم، ولكنه تعلم في ماسينا، وهو ابن

اخت ألحاج أبا، الرجل الطيب الصالح، من أسرة علم، ويلقبون بـ(سيسي) أسرة إمام مالك

بن أحمد سيسي، زميلنا في الدراسة، بمركز الملك أسكيا محمد بمدينة غاو.

فلما قضى هذا

المعلم مدته ونوى القفول إلى غاو، لأنه يقيم في مدينة غاو، أرفقني الوالد معه، فأخذ

الطلاب الآخرون الطريق ماشيا، أما أنا فقد ركبت مع المعلم في السيارات الصغيرة

التي تُقلّ الناس إلى غاو صبيحة كل يوم، بطلب من الوالد الذي دفع أجرتي وأجرة

الشيخ، فوصلنا في غاو، ولما يصل الطلاب الباقون بعد، لبوْن المكان، وذهبنا إلى بيت

الشيخ، قضيت عنده هو أيضا سنتين أو يزيد، ذقت فيها كل نوع من العذاب، بيد الطلاب

الذين كنت معهم، حيث يرونني أنا الوحيد الذي يأتي من غير منطقتهم، أحيانا أتذكر

يضربني الواحد من كبارهم من المنزل إلى مدخل السوق(أي من الحارة السابعة إلى السوق

واشنطون حاليا) أبكي ولا مساعد لي بل البعض يضحكون مني، ويتفرجون علي،

ومثل هذه

الحادثة وقع لي لما كنا نذهب للحصاد إلى قرية(باني كان) بمحافظة غابيرو، اتفقوا علي وأسقوني أشد العذاب، مما جعلني

أتركهم، وآخذ طريقا آخر، مع أن الشيخ أوصاهم بأن يتبعوني وإن شاء الله سيصلون إلى

المكان إذا هم اتبعوني، ولكنهم لم يلتزموا بتوجيه الشيخ، فأخذت الطريق الساحلي،

ووصلت قبلهم...

وعندما نعود إلى غاو أيضا هكذا فعلت فارقتهم، وجئت إلى غاو، واسترحت

ثم رحت إلى السوق ولما يصلوا بعد، وكانت السوق (سوق واشنطون الحالي) في تلك

الأيام، مجموعة من الدكاكين المبنية من النحاس.

وبعد العودة، من

الحصاد في هذه المرة، صادف أن جاءنا بعض الطلاب الجدد أذكر من بينهم يوسف تلفو،

وهو إنسان طيب وكان كل ليلة عندما ندخل إلى مضاجعنا، يحكي لنا حكايات قبل أن ننام،

ومن بين الموجهين لنا: إبا، وكيلي. وهما من وجدت عند المعلم كموجهين (سانتارو) إلا

أني تجاوزت كيلي، هذا، ولم أصل إلى (إبا: إبراهيم)، وفي تلك السنة وقعت حادثة غاو،

عندما دخل المتمردون في مدينة غاو تقريبا عام1993م، وكنت عند الشيخ سليمان، حتى

أصابني مرض في فمي لا أقدر أن آكل طعاما فيه فلفل، بل حتى المضغ على المحك، وما

يقدره الله، أن جاء الوالد، فرآني على تلك الحالة، قضيت أياما لا آكل، وطريحا على

السرير، فلم يتمالك، وتأسف جدا، ثم أخذني إلى المستشفى، فقدموا لي أدوية، ثم أخذني

إلى البيت، وكنا ركبنا سفينة، وهو الذي قام بتجهيز الطعام، فلم نصل إلى البيت إلا

وقد تمكنت من الأكل وتحسنت حالي ولله الحمد.

وبهذا غادرت الشيخ بدون أن أودعه لأنه

لم يكن موجودا يوم أخذني الوالد من البيت، فلم أعد إليه أيضا.

وأشيد بفضل خالِ

المعلم ألحاج أبا، الذي أحبني كثيرا، وكان رجلا طيبا لا تستقبله إلا مبتسما، ومن

شدة حبه لي أن أوكلني بأن أكون مؤذنا لمسجده في جوار الدار، جزاه الله خيرا.

قضينا أياما في

(زيندا) عند جدتي ، وكانت لا تزال على قيد الحياة في تلك السنة، حتى استعادت

عافيتي، ثم واصلنا إلى (غرغونا) حيث مقر الوالد، وبهذا لم يرض الوالد أن يرسلني مع

المعلمين أيضا، بل وجهني إلى إمام قرية (غرغونا) وهو الشيخ موسى تلاتو، إمام قرية

غرغونا، فهو الذي يقيم لهم صلاة العيدين، والجمعة، ويقوم بتفسير القرآن الكريم

كاملا في كل سنة من شهر رمضان، إذا جلسوا في الضحى لا ينصرفون إلا بعد العصر، وكل

يوم يفسر جزأين، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

وهو إنسان لطيف صامت، ليس

بكثير الكلام، ولا تسمعه مرتفع الصوت إلا عند التدريس، فلما جئت عنده أدركت أن متقدم

على جل الطلاب في محضره، فأصبحت أنا الموجه له على الطلاب، ما عدا ابن أخيه

إبراهيم داود تلاتو، فهو أكبر مني سنا، ومتقدم علي بالدراسة، والحمد لله، قمت

بواجبي من التوجيه، وكنت أنا من يوقد النار في الفجر(دودلو) للدراسة، أسبق الجميع

هنالك، وكان البرنامج: من بعد الفجر، إلى طلوع الشمس، نرتاح قليلا ثم نواصل إلى

الضحى، ثم ننصرف إلى بعد الظهر، ومن بعد الظهر إلى صلاة العصر، وبعد العصر هناك

مجموعة من الطلاب، ممن يحتطبون لندرس عليها بعد العشاء وبعد الفجر. وهو قد تفرغ

لهذا البرنامج إلا أيام الزراعة حيث نقضي أياما نبكر إلى المزارع، ثم إذا انتهى

الموسم رجعنا إلى برنامجنا.

وقد قضيت عنده

ما شاء الله أن أقضي عليه من الوقت، إلا أني في تلك الفترة، التي قضيتها بجوار

الوالد حيث لم أعد أتفكر في طلب المعيشة أيضا، إنما علي أن أذهب إلى دار المعلم

وأعود فأجد كل شيء قد جهز طعاما، وغيره، وهذا أدى بي إلى الحيف عن الطريق الصواب،

حيث تابعت شباب القرية، ونخرج إلى الملاهي، في الليل، ثم في الفجر قد أغيب عن

الدراسة حتى تطلع الشمس، بل تكاسلت عن المتابعة حتى! وكدت أترك الدراسة، فلما لاحظ

الوالد هذه الأمارات علي، جهز سوطه، للتقويم، وكانت تلك الحادثة هي الحد الفاصل

بين مرحلة الجد واللهو.

لا أزال أشكر

الوالد على ذلك التوجيه الذي قام به، والذي لولاه لبقيت أندم على حياتي إلى الأبد،

فما كان من الوالد إلا أن دبر حيلة يقبض بها علي، لأنه أصبح لي عادة أنني آتي بعد

العشاء فأجد الطعام قد وضع لي في مكان معروف آكل مع الشباب الرفاق ثم نذهب إلى

الملاهي، إلى أن يجن الليل. وما دبره الوالد، أنه لا حظ وقت وصولي، ثم لاطفني في

القول قائلا: يا عمران، إذا أكملت من الأكل، فعلى الطاولة رسالة أريدك توصلها إلى

فلان(بابا تشيغوم)، فلما أكملت دخلت غفرته، فإذا به يعقبني، فوثب علي، في غضب

وقسوة، ثم ربطني على جذل، في المربد، ثم انحنى علي بالضرب في كل يد سوطان من قضيب

الشجرة، يضرب حتى تتقطع ثم يقطف من جديد. فيضرب

ويضرب حتى يرهقه التعب ثم يولي ظهره ويذهب يتوضأ، ربما صلى أو...،

لا أدري لأن

المدة تكون قصيرة عندي، ثم يعود إلي من جديد، ومنذ أن أراه متوجها إلي أعود إلى

الصيحة أنا أيضا، حتى أيقظت صيحتي جميع الجوار مع ما بيننا من مسافة، لأننا نسكن

خارج القرية قليلا، عند المدرسة الحكومية، فاجتمع عليه الجوار ليتشفعوا لي إليه،

ولأيا أن تخلى عني، فلما أرسلني من القيد، أردت الفرار فلم أقدر فسقطت بعد خطوات،

ثم جاءت زوجة الوالد، وهي التي أتهمها في الوشاية إلى الوالد، جاءت تطببني سخنت

الماء، وجعلت فيه بعض الأوراق من شجرة(ميليا)، وجعلت تمرره على جسدي، وقضيت على

السرير أياما لا أقدر على النهوض، وبعد هذه المدة، استقمت في الخُلق وانصعت

للأوامر، ولا أزال أشكر للوالد تلك الأسواط، التي أنقذت حياتي وفتحت أعيني على رؤية

المستقبل.

وخلال السنوات

التي قضيتها في الكتاتيب أكملت قراءة القرآن، وبعض الكتب الدينية والأحاديث وكان

آخر شيخ لي هو المرحوم الشيخ موسى تلاتو، عنده صرت مشرفا على المحضر (ويسمى

سانتارو)، وحق لي الآن أن أقوم بالمهمة التي يرجوه مني الوالد ولكن ما زلت شابا،

وهنا يستشير الوالد في إدخالي في المدارس النظامية، لأنتقل من مصار الكتاتيب إلى

مصار المدرسة النظامية،،،، فيتغير الوضع الفكري لدى والنمط الحياتي. ولهذه المرحلة

أيضا حكايته لعل الله يلهمنا الصبر والطاقة في تدوين ما جرى فيها... وهناك أحاديث

ووقائع كثيرة طوينا عنها الصفحة، ولم نفصل القول فيه، خوفا من الإطالة. هذا والحمد لله أولا وأخرا.

د. عمران سعيد ميغا.

تعليقات

إرسال تعليق

شكرا على تعليقك